Содержание

- 1 Что такое дистрофия сетчатки и почему её сложно лечить

- 2 Какие собственные стволовые клетки используют и почему именно свои

- 3 Как проводят трансплантацию: методы доставки в глаз

- 4

- 5 Какие механизмы работают после пересадки

- 6 Клинические исследования: что уже известно

- 7 Кому это подходит и чего ожидать

- 8 Регуляция, риски и как не попасть к недобросовестным клиникам

- 9 Перспективы развития: что будет через 5–10 лет

- 10 Заключение

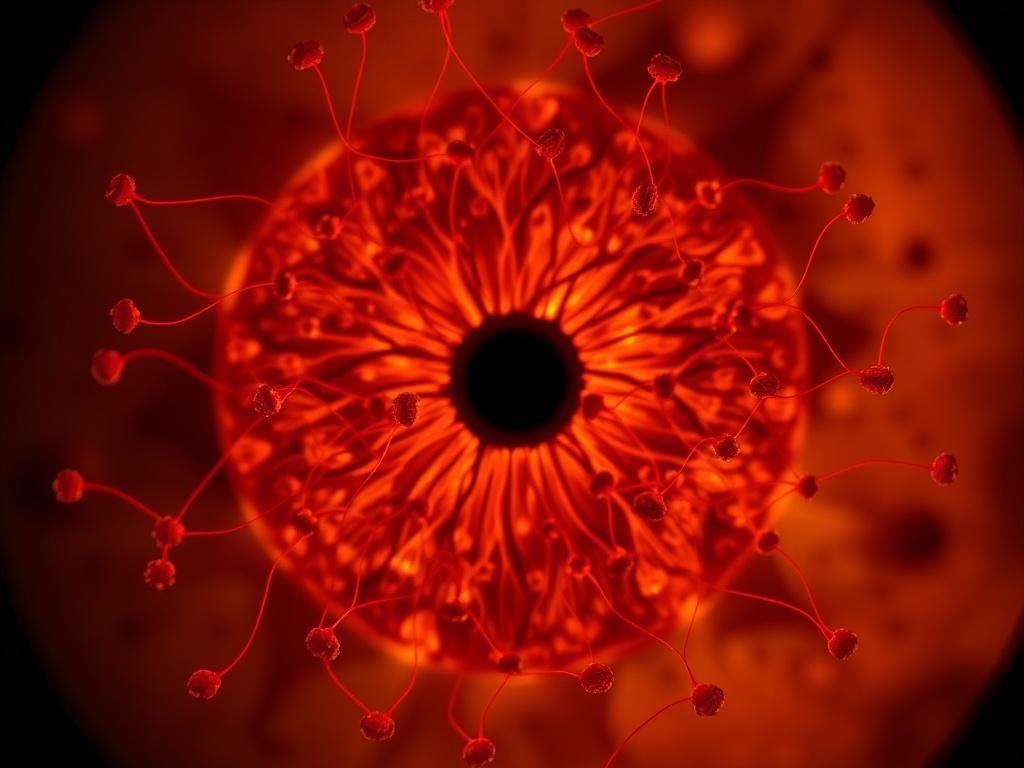

Дистрофия сетчатки — диагноз, который у многих вызывает страх и ощущение предстоящей неизбежной потери зрения. Но мир медицины не стоит на месте: исследования в области клеточной терапии дают реальную надежду. В этой статье разберем, какие собственные стволовые клетки применяют при поражениях сетчатки, как их пересаживают, чего можно ожидать от таких процедур и какие риски с ними связаны.

Постараюсь объяснить просто, без занудства, но с уважением к фактам. Если вы или ваши близкие столкнулись с дистрофией сетчатки, здесь найдете сжатую, но содержательную картину текущих возможностей и ограничений клеточной терапии.

Что такое дистрофия сетчатки и почему её сложно лечить

Под дистрофией сетчатки понимают группу заболеваний, при которых повреждаются фоторецепторы или слои сетчатки, обеспечивающие передачу сигнала нерву. Самые известные формы — пигментный ретинит, наследственные дистрофии, возрастная макулярная дегенерация. В основе часто лежат генетические дефекты, окислительный стресс, нарушение обмена или нарушение кровоснабжения. На сайте https://www.eyeclinic-mmc.com/en/eyes-treatment/retinal-pigment-epithelium-dystrophy/ можно получить больше информации про трансплантацию собственных стволовых клеток при дистрофии сетчатки.

Сетчатка — тонкая и сложная структура. Потеря светочувствительных клеток практически необратима, потому что центральная нервная система человека, включая глаза, плохо регенерирует. Лекарства могут замедлить процесс, а в некоторых случаях — улучшить функцию, но полноценной регенерации без вмешательства не происходит.

Какие собственные стволовые клетки используют и почему именно свои

Когда говорят о «собственных» стволовых клетках, имеют в виду клетки, полученные из тканей самого пациента: костного мозга, подкожной жировой ткани или же клетки, перепрограммированные в iPSC (индуцированные плюрипотентные стволовые клетки) из соматических клеток пациента. Преимущество автологичной терапии — минимальный риск иммунологического отторжения и отсутствие необходимости длительной иммуносупрессии.

Чаще всего в клинических и исследовательских проектах применяют такие типы клеток:

- мезенхимальные стволовые клетки (MSC) из костного мозга или жира;

- адипоцитозависимые клетки жировой ткани (ADSC);

- автологичные iPSC, дифференцированные затем в клетки пигментного эпителия сетчатки (RPE) или в нейроноподобные клетки.

Каждый вариант имеет свои плюсы и минусы: MSC проще получить и они обладают выраженным трофическим эффектом, но редко полностью превращаются в фоторецепторы. iPSC дают возможность получить клетки, максимально приближенные к нужному типу, но технологически это сложнее и дорожe.

Преимущества и ограничения использования своих клеток

Главное преимущество — уменьшенный иммунный риск. Автологичные клетки не требуют долгосрочной иммуносупрессии, что особенно важно у пожилых пациентов или у тех, у кого есть сопутствующие заболевания.

Ограничения более практические и биологические. Процесс получения и подготовки iPSC длительный и затратный. К тому же существует риск присутствия недифференцированных клеток, которые могут дать непредсказуемый рост. У MSC эффект часто достигается не заменой клеток, а выделением факторов роста — то есть они скорее поддерживают остаточную функцию, чем полностью восстанавливают зрение.

Как проводят трансплантацию: методы доставки в глаз

Важно не только какие клетки, но и как их доставляют к пораженному участку сетчатки. От способа доступа зависит выживаемость пересаженных клеток и риск осложнений.

Существуют три основных подхода:

- введение в стекловидное тело (интравитреально);

- подсетчаточное введение (субретинально), когда клетки помещают между пигментным эпителием и фоторецепторами;

- супрахориоидальное введение — в пространство между хориоидеей и склерой.

Каждый метод требует определенной хирургической подготовки: субретинальные трансплантации обычно более эффективны для контакта с фоторецепторами, но и более инвазивны. Интравитреальные инъекции проще, но клетки могут не достигнуть нужного слоя сетчатки или мигрировать неправильно.

| Метод доставки | Плюсы | Минусы |

|---|---|---|

| Интравитреально | Простота, минимальная хирургия | Ограниченная миграция к пораженному слою, меньшая эффективность |

| Субретинально | Прямой контакт с RPE и фоторецепторами, лучшая интеграция | Риск отслойки сетчатки, более сложная операция |

| Супрахориоидально | Компромисс между доступом и безопасностью | Требует специализированного оборудования и навыков |

Какие механизмы работают после пересадки

Важно понимать: transplanted клетки редко сразу «становятся» фоточувствительными и начинают видеть. На первых этапах эффект чаще обусловлен защитой оставшихся клеток и улучшением микроокружения.

Ключевые механизмы:

- секреция трофических факторов, улучшающих выживание фоторецепторов;

- модуляция воспаления и иммунного ответа;

- частичная интеграция с формированием новых связей в случае успешной дифференцировки;

- замещение клеток пигментного эпителия, что важно при дегенерации RPE.

Процесс восстановления — это не одномоментное событие, а серия биологических взаимодействий, продолжающаяся недели и месяцы после операции.

Клинические исследования: что уже известно

Клеточная терапия ретины прошла через десятки фаз I и II исследований. Были показаны результаты по безопасности и в ряде случаев — по частичному улучшению функции. Одни исследования демонстрировали сохранение или небольшое улучшение остроты зрения, другие — отсутствие эффекта, третьи отмечали осложнения у пациентов, лечившихся в неподконтрольных клиниках.

Важно: пока что в большинстве случаев доказательства эффективности носят предварительный характер. Стандартизованных протоколов и масштабных рандомизированных исследований пока недостаточно. Это значит, что ожидать гарантированного восстановления зрения преждевременно, но перспективы реальны и активно изучаются.

Кому это подходит и чего ожидать

Клеточная трансплантация может быть опцией для пациентов с прогрессирующими дистрофиями, при отсутствии альтернатив или в рамках клинического исследования. Подходящими кандидатами чаще становятся те, у кого еще есть хоть какой-то запас фоторецепторов, потому что полная их утрата снижает шансы на успешную интеграцию новых клеток.

Ожидания нужно формировать реалистично: цель первичных вмешательств — замедлить прогрессирование и улучшить функцию, а не моментально вернуть «как было». Для некоторых пациентов даже небольшое улучшение световосприятия или расширение поля зрения существенно повышает качество жизни.

Критерии отбора пациентов

- подтвержденный диагноз и стадия дистрофии;

- наличие остаточной функции сетчатки;

- отсутствие активного воспаления или инфекций глаза;

- генетическое тестирование для определения типа заболевания;

- готовность участвовать в долгосрочном наблюдении.

Возможные осложнения

- отслойка сетчатки;

- образование внутриглазных рубцов, приводящих к ухудшению зрения;

- инфекция;

- непредсказуемая пролиферация клеток или теоретический риск опухолевой трансформации;

- усиление воспалительной реакции.

Регуляция, риски и как не попасть к недобросовестным клиникам

К сожалению, на рынке встречается много предложений «быстро восстановить зрение» с помощью стволовых клеток в коммерческих клиниках, которые обходят стандарты научной валидации. Это иногда приводит к серьезным осложнениям у пациентов.

Несколько практических правил: проверяйте регистрацию исследований на ClinicalTrials.gov или в национальном регистре, уточняйте наличие разрешений у регулятора, спрашивайте публикации с результатами и долгосрочное наблюдение. Не соглашайтесь на вмешательство без полной информации о рисках и без предложения альтернатив.

Перспективы развития: что будет через 5–10 лет

На горизонте — сочетание технологий: генетическая терапия, редактирование генома и клеточная трансплантация работают в связке. iPSC-орга́ноиды и печать слоев сетчатки на биоматериалах могут сделать пересадки более надежными. Также развитие методов мониторинга и иммуноинженерии снизит риски отторжения и пролиферации.

В ближайшие годы мы увидим больше рандомизированных исследований, уточнение показаний и, возможно, появление одобренных протоколов для отдельных форм дистрофий. Главное — это постепенное превращение экспериментальных подходов в контролируемую медицинскую практику.

Практические советы для пациентов

- пройдите генетическое тестирование — это важно для выбора терапии;

- ищите клинические исследования в профильных центрах и университетах;

- спрашивайте о длительном наблюдении и планах на возможные осложнения;

- не верьте обещаниям мгновенного чуда и избегайте предложений с минимальной документацией;

- обсудите с офтальмологом альтернативы: реабилитацию, вспомогательные технологии, возможные лекарственные опции.

Заключение

Трансплантация собственных стволовых клеток при дистрофии сетчатки — многообещающее направление, где уже есть реальные успехи, но пока еще много вопросов. Автологичные MSC и iPSC открывают разные пути: первые — как поддержка и защита, вторые — как потенциальный источник специализированных клеток RPE и даже фоторецепторов. Однако технологии требуют тщательной валидации, а пациенты должны выбирать проверенные программы и осознавать риски.

Если вы рассматриваете клеточную терапию, начните с компетентной диагностики и поиска клинических исследований в авторитетных центрах. Наука движется вперед, и в ближайшие годы мы, вероятно, увидим более чёткие и безопасные пути лечения, которые подарят пациентам не только надежду, но и измеримые результаты.

Читайте далее: